نقــد أدبــى

عبد الغـــنى داود

الأستاذ عبد الغنى داود – أديب وقصاص،

ومؤلف وناقد سينمائى ومسرحى مصرى معروف،

وله نشاط

واسع فى العديد من المجلات

الأدبية والفنية المصرية والعربية.

____________________________

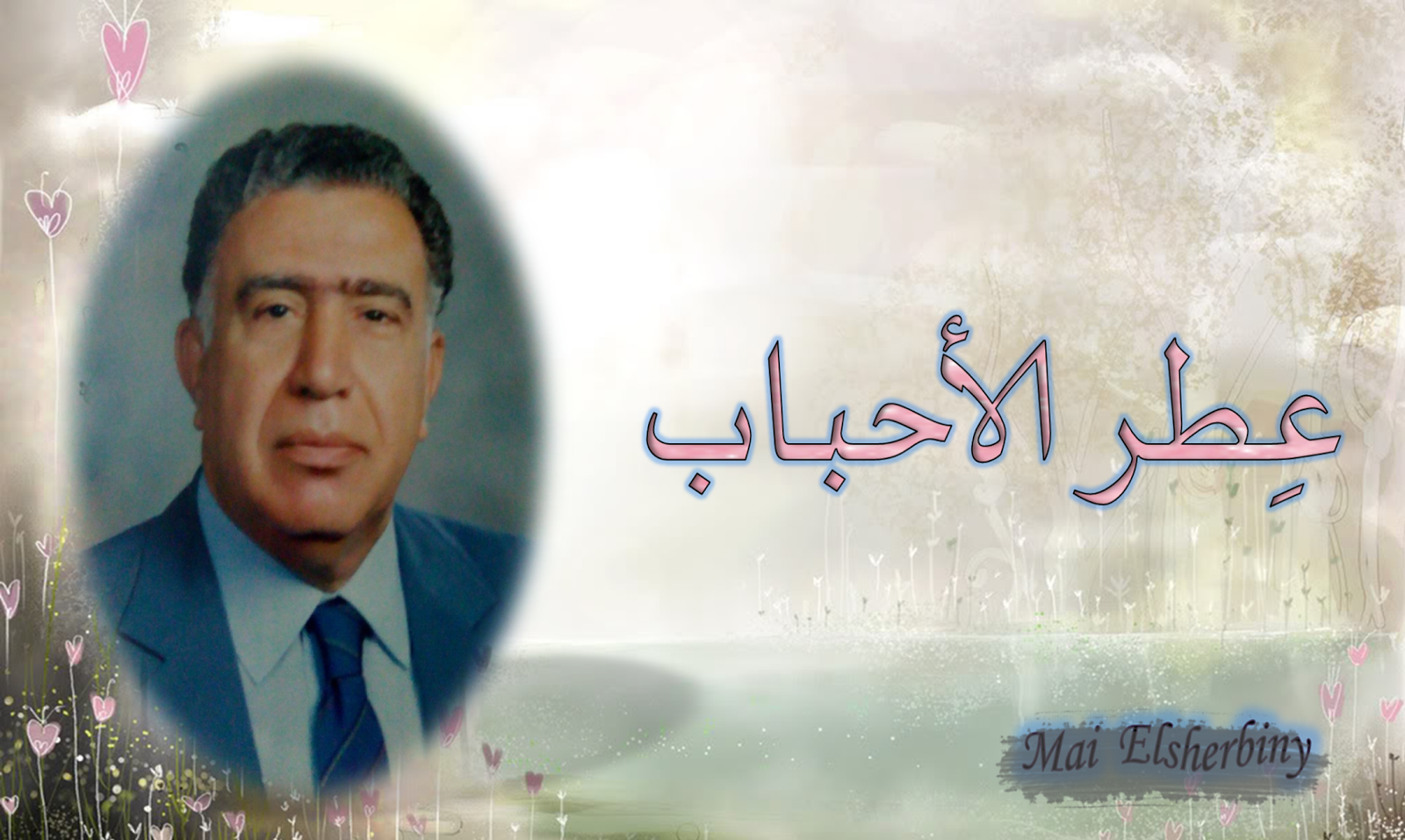

سعــــــد مكــاوى

(16 أغسطس 1916 – 11 أكتوبر 1985)

كاتب عظيم لم يأخذ حقه

ولد بقرية (الدلاتون)

منوفية - وخلال هذه السنين التسع والستين التى عاشها حاول دراسة الطب فى فرنسا.. لكنه

سرعان ما تحول لدراسة فلسفة الجمال، وعاد إلى مصر ليعمل بالصحافة فى جرائد "المصرى"

، و "الشعب" ، و "الجمهورية"، وتعرض لمذبحة الصحافة عام 1964

- قدم لنا ثلاث عشرة مجموعة قصصية .. كان من أبرزها قصة (قراريط رضوان التسعة) فى مجموعة،

"الماء العكر" التى احتلت الصفحة الأولى فى جريدة "المصرى" يوم

21 فبراير 1952 عندما ضاق رئيس التحرير بالرقابة بعد أن حذفت له أغلب عناوين وأخبار

الصفحة الأولى فألغى احتجاجاً على سياسة الحكومة: ومجموعاته القصصية الثلاثة عشرة هى:

"نساء من خزف" 1948، و "قهوة المجاذيب" 1951، "مخالب وأنياب"

1953، "راهبة من الزمالك" 1955، "الماء العكر" 1957، "مجمع

الشياطين" 1959، "شهيرة" 1961، "الزمن الوغد" 1962،

"أبواب الليل" 1964، "القمر المشوى" 1965، "رجل من طين"

1968، "الرقص على العشب الأخضر" 1973، "الفجر يزور الحديقة"

1975، وتنقسم قصص هذه المجموعات إلى ثلاثة ألوان:

اللون الأول: قصص

تتناول الحياة فى القرية بفلاحيها وقيعانها وفقرها من أمثال قصة "قراريط رضوان

التسعة".

واللون الثانى: قصص

تتناول هؤلاء الفلاحين النازحين من القرى إلى قيعان المدن. وكذلك جولات الكاتب فى حانات

المدينة وشوارعها من أمثال قصص (عريان بين الذئاب).

واللون الثالث: أغلب

قصصه حوارية ذهنية وتجريدية لا يهدف المؤلف بها سوى تناول فكرة مجردة من الأفكار التى

تشغله، وهى فى أغلبها قصص شاعرية فانتازية .. بعضها قريب من الخيال العلمى من أمثال

قصص (ظل ونور) و (مذكرات أدم). ولا أظننا نتفق مع د. سيد النساج، فى كتابه " القصة

المصرية القصيرة" من أن كتابات سعد مكاوى بها سمات الواقعية الانحيازية لا علاقة

لها بالواقعية النقدية أو الواقعية الاشتراكية، ولا يمكن أن تنطبق على كاتب فنان يشغل

نفسه بالأسرار التى تختفى تحت مظاهر الواقع مثل سعد مكاوى..

فقصصه تعكس صورا

عنيفة للحياة والعلاقات الاجتماعية، وتنبض شخصياته بإحساس عميق بالتعاسة .. ربما كان

ناتجا عن عدم فهم الأخر، أو يرجع إلى العوامل الاقتصادية البحتة أو يرجع إلى خيبة الآمال

كما يتساءل الناقد (نبيل فرج) الذى أجابه الفنان قائلا: (يكاد هذا السؤال الذكى يقول

لى: قل لنا يا أخى هل أنت مثالى أم واقعى أم رومانسى.

ومأساة الإنسان المعاصر

أفدح من أن تبوب .. وهناك غير العوامل التى ذكرها السؤال عوامل أخرى لها إسهامها أيضاً.

فما تعكسه كتابات الكثيرين من كتاب العصر من إحساس البشر بالتعاسة فى هذا العالم المضطرب

المتوتر، وتشوفهم إلى حياة أكثر أمنا ورخاء، وتذوق هنئ لحياة جميلة، والبحث مع الناس

- عن معبر إلى تلك الحياة الأجمل - ضرورة كل قلم أمين..

وفى عام 1960 يقدم

سعد مكاوى روايته الأولى "الرجل والطريق" وهى رواية ريفية مليئة بأسرار النفس

الخفية – عموماً – دون غوص فى تحليل ورسم ملامح الشخصيات. وهى رواية شديدة التفاؤل

والتطلع إلى المستقبل، وهى من الأعمال القليلة التى تنتهى نهاية سعيدة وبانتصار الخير

على الشر دون تقريرية أو فكرة مسيطرة كتبها الفنان مستخدما أسلوب المونولوج الداخلى

ببراعة .. لكن تبدو الشخصيات كالأطياف بلا ملامح خارجية قوية فيما عدا شخصية (جليلة)

الأرملة القروية الجميلة القادمة من البندر، والقوية الشكيمة والتى كانت تعمل (غازية)

قبل أن تتزوج السفاح أثرى أثرياء القرية، ولم يهتم المؤلف بالغوص فى أعماق الشخصيات

فيما عدا (جليلة) و (جاد المولى) مفتش التعليم الابتدائى الذى يبدو مترهلا وخاويا من

الداخل، ويطمع فى امتلاك الزهرة الرقيقة (صفاء) ابنة الغازية والسفاح، أما البطل (حسن

عبد البديع) فهو أقرب إلى الرمز الذى يعبر عن رحلة الوعى والوجدان الإنسانى سعياً وراء

طريق الحقيقة، والرواية تخلو من الأبعاد السياسية والأجتماعية وتتناول مضامين جمالية

أن تكون أقرب إلى قصص الحب التى تنتهى بالنهاية السعيدة.

ويرى الناقد (رمضان

بسطويسى) مجلة "الثقافة" – يوليو 1990، إنها رواية ذات طابع رمزى واضح، تجنح

نحو التجريد الدلالى، وأن (التصوف) فى هذه الرواية يتضح فى بحث البطل عن الخلاص من

القبح، فاتخذ طريقه للتصوف عن طريق الفن، وأن الواقع هنا بمفهومه المادى مغيب، ولذلك

كان هم الكاتب البحث عن الحقيقة فى داخله، والرواية تطرح تساؤلا عميقا هو كيف يعبر

الإنسان مفهوم الحقيقة الفردية إلى مفهوم الحقيقة الكونى الشامل وهو مشدود إلى فرديته

الأنانية؟ إذا كيف الانتقال والترقى من مقام الخاص إلى العام، من التوقف عند الجزئى

إلى التوحد من المطلق).

أما "السائرون

نياما" 1965 فهى رائعة الكاتب وعمله الأدبى الفذ الذى يقوم على رؤية كونية سحرية

للعالم .. رؤية تاريخية تنمحى فيها الحدود بين الأحياء والجماد .. حيث تكتسب الظواهر

خواص وقدرات مميزة .. ملتقطا الأسرار التى تختفى تحت مظاهر الواقع محاولا فك طلاسمه

وأحداثه التى لا تخضع للشروط المنطقية أو الاجتماعية محاولا التقاط السر الكامن فى

أحشاء الواقع دون أن يجمد نفسه فى تبريره أو شرحه .. والتاريخ عند (سعد مكاوى) فى هذه

الرواية وقصتى (الجارية) و (الفجر يزور الحديقة)، وكذلك فى الروايتين التاليتين

" السائرون نياما " (الكرباج - لا تسقنى وحدى) .. وهى جميعا أعمال تحمل بذور

الواقعية السحرية كوسيلة للتعبير الشعرى عن الحاضر، فهى أعمال مصممة على نسق دقيق مختلف،

وتموج بعوالم مليئة بكشوف عميقة تقع على الحدود الفاصلة بين الحلم والواقع.. بين اللحظة

الآنية واللحظة المقبلة .. بين عالم الأطياف وعالم الوضوح العقلى .. فقد اختار الكاتب

هذه المنطقة لتكون ميدانا لكشوفه، ولذلك كان عليه أن يكتشف شكلا جديداً يمكنه أن يحتوى

تلك الكشوف - وليس هذا الشكل هو اللغة وإنما البناء القصصى الذى يمزج فيه - مثله مثل

اللغة - بين التعبير الرامز والتعبير المشير إلى واقع بعيد .. بين الصور الخيالية المستعارة

من الرمز أو التجرية الصوفية أو الأسطورية. وهو مزيج متميز يقودنا فى النهاية إلى الوعى

بمعنى جديد للزمن .. فالإنسان عنده هو هذا الكل التاريخى، إنه محصلة للأزمنة المختلفة

التى تعطيه قسماته الحالية .. وهو يصور فى " السائرون نياما" الفترة ما بين

1468- 1499 من تاريخ مصر، فهو يرى أنه لا يمكن رؤية مشاكل الواقع الآتى بدون الرجوع

للماضى، وهو يحذرنا مما يتهدد نهضتنا الحاضرة من جاهلية غاشمة يمكن أن تعيدنا إلى العصور

المظلمة - أى فترة إرهاب المماليك – فنقع فى مظالم لا يكون مصدرها أعداء أو مستعمرون

من خارج البلاد .. بل يكون مصدرها غفلتنا وسلبيتنا وفقدان الذاكرة، وبالرواية طابع

كابوسى إلا أن جوهر الرواية ينحو إلى مساندة الإنسان للكشف عن تلك اللحظة التى يتخطى

فيها ذلك الكابوس .. تلك اللحظة التى تكشف عن زمن الكاتب الخاص الذى ناله بصفاء النفس

والعقل بعيداً عن موجات الاكتئاب المعاصر .. حيث يخرج من عالم الذات الضيقة - رغم رحابه

ما يمكن أن يطرح من موضوعات عن علاقة الذات بالعالم - إلى عالم الواقع الاجتماعى، وينتقل

من الواحد إلى الكل. ويبرع الكاتب – كما يقول الدكتور (رمضان بسطويسى) (نفس المصدر

السابق) فى رسم الخطط المتشابكة لمصائر أبطاله، وكأنه يرسم لوحة تشكيلية لا يهمه فيها

لون واحد فى أقسام الرواية الثلاثة (الطاووس)، (الطاعــون)، (الطاحون) وإنما يهتم بالألوان

المختلفة بقدر متساو ..

وفى نفس الفترة شارك

الفنان فى تقديم ترجمات من اللغة الفرنسية وهى: "اللغة السينمائية"، ورواية

"جرمينال" لزولا، ولم تصدر بعد دراساته فى الرواية والقصة فى كتابين بعنوان

"صياد الوحوش الناعمة"، و "للحب سبعة أقنعة" كما قدم كتابا عن

خمسة موسيقيين غربيين عنوانه "لو كان العالم ملكا لنا" 1963، أما مسرحياته

الأربعة "الميت الحى" 1966، "الحلم يدخل القرية" 1972، فتحتشد

بالشخصيات الأصيلة، كما فى مسرحية "الحلم يدخل القرية" مثلا التى تقوم على

فكرة اتقراب ظهور (المهدى المنتظر) الذى حلمت بإنجابه فلاحة تقية اسمها (باتعة)، وأبرز

شخصيات هذه المسرحية (سوسة) المتسول الذى يتباله ويدعى الولاية وهو فى الحقيقة يتجسس

على عباد الله لصالح القوى المتسلطة، وعميل لقوى الشر التى تذل الشعب، ومثل شخصية

(مخيمر) مخبر الشرطة وأحد المطحونين الذى يجد نفسه - مع ذلك - يعمل بلا وعى ضدهم، ومع

ذلك انجذب إلى القيم الروحية مما يعرضه للتمزق.. فهو لا يستطيع أن يتقهقر، ولا يجد

بدا من الاندفاع الذى يصاحبة الانفلات ويأخذ فى مرحلة (الانجذاب).

وبعد حوالى عشرين

عاماً من روايته "السائرون نياما" يقدم لنا روايته "الكرباج"

1980 التى تسير على نفس المنوال .. وهى رواية قصيرة تسير فى تيار الواقعية السحرية

وإن اختلط هنا بالواقعية الخيالية التى تحتاج إلى أن يوظف الفنان خياله لكشف الواقع

الذى تتلقاه حواسه، وتنبع من داخل رؤية معقولة وعلمية للكون، والرواية - أيضاً - ذات

طابع كابوسى .. إلا أن تجربته هنا تنجو إلى مساندة الإنسان للكشف عن تلك اللحظة التى

تتخطى ذلك الكابوس وهى رواية من اثنتين وخمسين لوحة - تتناول الفترة التاريخية لنهاية حكم الأتراك والمماليك

لمصر، وبداية انفراد محمد على بالسلطة المطلقة، ونتعرف - خلال صفحات الرواية - على

(الشيخ على البكرى) الذى يمشى فى الشارع شبه عار، و (الشيخة أمونة)، و (مصطفى) صاحب

دكان مشروب الخروب، وصبية (عويس)، و(جعفر كاشف) المملوك، وأبطال النضال (سعيد) و (فرج

الله) و (يوسف)، وتتميز لغة هذه الرواية بمستوى رفيع من البلاغة.

أما روايته الأخيرة

"لاتسقنى وحدى" 1985 فهى أشبه بالقصيدة الطويلة، وامتداد لبعض أعماله القصصية

والروائية التى أبدعها على فترات مختلفة فهى امتداد وتطور، وبها روح روايته "الرجل

والطريق"، وقصصه (الجارية) من مجموعة "الزمن الوغد" 1962، و "الرقص

على العشب الأخضر" 1975 .. والرواية تجسيد لحال من أحوال الصوفية هى مزيج من الجهاد

والتجلى والشوق .. أما الشكل التاريخى للرواية فليس إلا وسيلة للتعبير عن هذا الحال

الوجودى .. وهى تعبير شعرى ورؤية كونية سحرية حيث نشاهد واقعاً يسبق مبادئ العقل والمنطق

وقوانين السببية، فالكاتب يمزج بين الصور الخيالية المستعارة من الرمز والتجربة الصوفية

وصورة الحياة العادية، والرواية مليئة بلحظات مضيئة كاشفة فى عالم عبق بحلاوة الدخول

فى المطلق والتجلى والشهود .. فالبشر هنا ليسوا أشراراً وأخياراً بالمعنى التقليدى

.. بل أرواحا تجرى عليها الأحوال كما تجرى المقادير .. دون أن نعنى كثيراً بملابسهم

وبيوتهم وألوان طعامهم، ويتجه مباشرة نحو جوهر الإنسان، وأنه لا سبيل إلى الاقتحام

أو المواجهة بغير طاقة روحية، فرحلة (علاء الدين السوهاجى) بطل الرواية ليست رحلة ميتافيزيقية

للبحث عن الله، أو الواحد وراء الأجزاء المتناثرة.

وإنما الهدف هو الإنسان،

ويرى د. (رمضان بسطويسى) - (المصدر السابق-) أن هذه الرواية لا تعتمد على الحدث التقليدى

بل على الحوار، كما هو الحال فى الموسيقى حيث يكون الحوار بين الأنغام هو الذى يخلق

الانسجام الكونى للإنسان مع ذاته والعالم المحيط به، ومن خلاله يلتقى علاء الدين السوهاجى

فى رحلة الوعى التى يقطعها بأول المصابيح على الطريق وهو (شهاب الدين السهروردى) المتصوف

المعروف، ثم يلتقى (بعمر بن الفارض) .. الذى يسأله عن (الطريق) .. كيف كان؟ فيرد: الصحراء

لم تهزمنى، ولكنها أخذت رفيق الطريق: فيرد (ابن الفارض): بل أخذته منك حدوده التى ما

كان قادراً على أن يتجاوزها، ويفتح له (ابن الفارض) عالما واسعاً عن طريق المكاشفة

والتواصل.

فعلاء السوهاجى يرى

نفسه فى ابن الفارض، فكلاهما يهزه الشوق نحو الجمال والحقيقة .. فيأنس علاء السوهاجى

بابن الفارض ويصحبه معه إلى عالم جديد تماماً، فيتعرف على (برهان الدين الجعبرى) خطيب

مسجد مصر - الذى يبدأ مع علاء السوهاجى بتحديد الهدف من الطريق والغاية من رحلة الحياة

.. وهو الإنسان، ووجدان الأمة وعقلها هما الأساس .. والذى يمثله زمرة المتصوفة الذين

يحاولون أن يكونوا بؤرة إشعاع كى تستطيع الأمة أن تقاوم الفساد الداخلى والغزو الخارجى.

لقد غاص سعد مكاوى

فى أعماق الحياة وعانى مرارتها، وتعرض لكل ألوان القهر التى تعرض لها الشعب المصرى

على مدى السنين - لم يحصل على شئ من ذهب المعز، لكن ناله سيف المعز .. ولا يعنى سيف

المعز هنا السجن والتعذيب فقط .. بل هناك ما هو أنكى وأمر .. هناك القهر والحبس داخل

زنزانة كبيرة متزاحمة متهارشة كالكلاب، وهناك القتل المعنوى فى كل يوم، والخيار بين

التحول إلى بوق أو راقص فى الزفة أو متطامن أو متواطئ وبين الحرمان من التعبير وإخصاء

القدرة عليه، وتحول معانى التعبير إلى صناديق القمامة وافتقاد تلك الكلمات والمعانى

لجلالها، والزراية بكل ما تمثله طاقات الروح والوجدان، والوعى الموءود .. وأخيراً

- شظف العيش، إن سعد مكاوى هو كل هذا الذى قال عنه الكاتب الكبير (عبد الرحمن الشرقاوى):

- كنت متأثراً فى بدء حياتى تأثراً معيناً بالأستاذ سعد مكاوى، وتأثرت به جداً جداً،

وكنت أنشر على نسقه، وهو الذى قادنى إلى تشيخوف وجوركى ومايكوفسكى .. كذلك أعترف (يوسف

إدريس) بأن سعد مكاوى يعتبر من أشرف كتابنا - إن لم يكن أشرفهم فعلا ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق